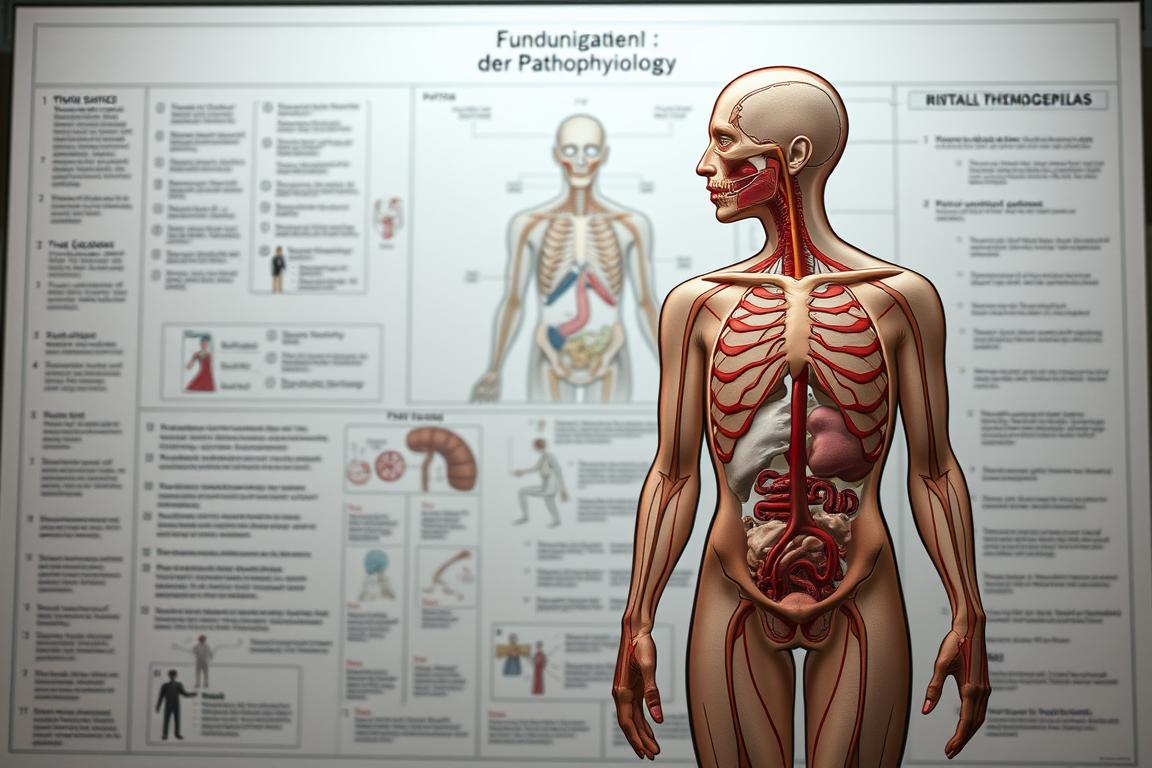

Les bases de la physiopathologie expliquées

Saviez-vous que la physiopathologie étudie les changements dans les processus physiologiques normaux causés par des maladies ou des blessures ?

La physiopathologie est une discipline indispensable en médecine, qui offre un aperçu approfondi des mécanismes des processus pathologiques. Elle s’intéresse aux déviations des fonctions et structures normales de l’organisme qui se produisent lors de maladies. La compréhension des principes fondamentaux de la physiopathologie permet d’appréhender avec précision les effets biologiques des maladies et constitue la base du diagnostic et du développement de thérapies efficaces.

En établissant un lien entre les symptômes d’une maladie et ses processus biologiques sous-jacents, l’introduction à la physiopathologie joue un rôle central pour les médecins et les thérapeutes. Par exemple, le diabète de type 2 survient lorsque l’organisme ne réagit plus efficacement à l’insuline, ce que l’on appelle la résistance à l’insuline. En outre, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) peut être causée par des facteurs environnementaux nocifs et le tabagisme de longue durée.

La physiopathologie fait donc office de pont entre les observations cliniques et leurs explications biologiques et constitue un élément essentiel des fondements de la médecine. Elle aide non seulement à établir un diagnostic, mais aussi à développer de nouvelles approches thérapeutiques en approfondissant la compréhension des mécanismes qui sous-tendent les processus pathologiques.

Introduction à la physiopathologie

La physiopathologie est un domaine fascinant et complexe qui permet d’affiner la compréhension des changements pathologiques des processus physiologiques dans notre corps. En étudiant les mécanismes pathologiques qui conduisent à différentes maladies, les chercheurs et les professionnels de la santé peuvent développer des approches diagnostiques et thérapeutiques plus précises. Ces approches visent directement à soutenir l’équilibre physiologique et à permettre le rétablissement des fonctions normales du corps.

Définition de la physiopathologie

La définition de la physiopathologie englobe l’étude de la manière dont les états pathologiques et les maladies affectent et modifient les fonctions physiologiques normales de l’organisme. Elle constitue un lien essentiel entre la recherche fondamentale et la pratique clinique, car elle nous permet de comprendre comment les changements physiques, biochimiques et mécaniques conduisent au développement de la maladie. La physiopathologie s’intéresse à différents aspects tels que l’inflammation, les infections, les anomalies génétiques et les processus dégénératifs qui affectent les fonctions corporelles.

Importance et application de la physiopathologie

L‘application de la physiopathologie est d’une grande importance dans la médecine moderne, car elle offre une vision plus approfondie des mécanismes des maladies et de leurs effets sur le corps humain. Grâce à des études médicales approfondies, il est possible de développer de nouvelles approches thérapeutiques et des mesures préventives qui ciblent spécifiquement les changements pathologiques.

Dans de nombreuses maladies, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, la compréhension des processus physiopathologiques permet de développer des stratégies de traitement spécifiques et efficaces.

| Date de publication | 4 décembre 1998 |

|---|---|

| Nombre de pages | 173 pages |

| Nombre d’illustrations | 65 illustrations, dont 5 en couleur |

| Dimensions du livre | 155 x 235 mm |

| Poids du livre | 290 g |

| ISBN-10 | 3-540-62798-7 |

| ISBN-13 | 978-3-540-62798-2 |

| Univers thématique | Médecine / Pharmacie, en particulier anesthésie, neurologie et traitement de la douleur |

| Mots-clés pertinents | Douleur chronique, lésions cérébrales, céphalées, système nerveux, physiopathologie, système nerveux périphérique et central, douleur, sensibilité à la douleur, genèse de la douleur, syndromes douloureux |

Concepts de base de la physiopathologie

La physiopathologie joue un rôle central dans la médecine moderne en permettant de mieux comprendre les mécanismes des maladies et leur impact sur la santé. Pour diagnostiquer et traiter efficacement les maladies, il est important de comprendre les concepts de base de la physiopathologie suivants : Pathogenèse, étiologie, caractéristiques cliniques et mécanismes de compensation.

Pathogenèse : développement de la maladie

Par pathogenèse, on entend l’origine et le développement d’une maladie. Il s’agit d’étudier les différents mécanismes de la maladie qui conduisent aux manifestations typiques. Par exemple, le vertige est un symptôme fréquemment diagnostiqué dans la pratique générale et joue un rôle central dans les maladies cérébrovasculaires.

Étiologie : causes des maladies

L’étiologie s’intéresse aux causes et aux facteurs de risque qui déclenchent une maladie. L’otite moyenne chronique peut par exemple entraîner des vertiges vestibulaires. Il est important d’identifier les causes sous-jacentes afin de pouvoir développer des mesures thérapeutiques ciblées.

Manifestation et caractéristiques cliniques

Les signes et symptômes cliniques sont des indicateurs importants des processus pathologiques. La manifestation d’une maladie comprend tous les signes et symptômes reconnaissables déclenchés par les mécanismes pathologiques sous-jacents. Par exemple, des changements biochimiques dans les neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine sont souvent observés dans les cas de dépression et de suicide.

Mécanismes de compensation du corps

Le corps dispose de différents mécanismes de compensation pour contrer les maladies ou en atténuer les symptômes. Ces mécanismes sont essentiels pour comprendre comment le corps réagit aux facteurs de stress. Des études ont montré que les mesures thérapeutiques ciblant les points de contrôle centraux constituent une stratégie efficace pour traiter les vertiges.

Physiopathologie du diabète de type 2

Le diabète de type 2 touche environ 9 % de la population adulte en France et est étroitement lié à la résistance à l’insuline. Cette maladie se développe souvent en parallèle avec l’obésité, ce que l’on appelle une „pandémie jumelle“. La physiopathologie du diabète de type 2 fait intervenir des mécanismes complexes qui altèrent la sensibilité et la sécrétion de l’insuline.

Mécanismes de la résistance à l’insuline

Dans le diabète de type 2, la résistance à l’insuline joue un rôle central. Chez les personnes touchées, la capacité des cellules à réagir à l’insuline diminue. Cela entraîne le stockage de graisse ectopique, l’inflammation et la fibrose. Le syndrome métabolique, qui se caractérise par une augmentation du tour de taille, des troubles de la tolérance au glucose, une dyslipidémie et une hypertension, est souvent associé à la résistance à l’insuline.

Influence du mode de vie et de la génétique

Les facteurs liés au mode de vie, tels que l’augmentation de l’apport calorique et la réduction de l’activité physique, jouent un rôle important dans le développement de l’obésité, de la résistance à l’insuline et du diabète de type 2. Les prédispositions génétiques et l’exposition in utero à l’obésité maternelle peuvent également augmenter le risque. En outre, le microbiome intestinal peut jouer un rôle dans le développement du diabète de type 2 en influençant l’absorption des nutriments.

Approches thérapeutiques et gestion

Le traitement et la prise en charge du diabète de type 2 visent à stabiliser la glycémie et à réduire les complications. Les options thérapeutiques modernes incluent l’utilisation de médicaments tels que le tirazépatide, qui permet une réduction plus importante de la glycémie et du poids. Les interventions sur le mode de vie, y compris le régime alimentaire et l’exercice physique, sont essentielles pour la gestion du diabète. Des études ont montré que ces interventions peuvent réduire considérablement le nombre de patients atteints de diabète de type 2.

Physiopathologie de la BPCO

La BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) est une maladie pulmonaire chronique caractérisée par ses principales composantes : la *bronchite chronique* et l’*emphysème*. Cette maladie est souvent causée par le tabagisme ainsi que par l’exposition à long terme à des particules nocives telles que la pollution atmosphérique. La physiopathologie de la BPCO comprend une série d’inflammations chroniques qui entraînent un remodelage des voies respiratoires. Cela conduit à un rétrécissement irréversible des voies respiratoires, comme le montrent les tests de spirométrie.

Bronchite chronique et emphysème

*La bronchite chronique* est définie comme un état dans lequel une personne présente une toux persistante avec expectoration pendant au moins trois mois au cours de deux années consécutives. *Emphysème* signifie la destruction irréversible du tissu pulmonaire, entraînant une hyperinflation des poumons. Ces deux éléments sont des caractéristiques clés de la BPCO, qui apparaissent souvent ensemble et contribuent à la détérioration générale de la fonction pulmonaire.

Facteurs de risque et causes

Les facteurs de risque de la BPCO comprennent la consommation de cigarettes, le tabagisme passif, la pollution atmosphérique, l’exposition professionnelle aux toxines et une prédisposition génétique. De plus, les infections respiratoires dans l’enfance peuvent augmenter le risque de développer la maladie. Un autre facteur important est la persistance de la réponse inflammatoire, qui peut conduire à la bronchite chronique et à l’emphysème.

Diagnostic et options de traitement

Le diagnostic de la BPCO repose sur une combinaison de symptômes tels que l’essoufflement, la toux chronique et la diminution de la capacité pulmonaire. Les tests de spirométrie sont essentiels pour confirmer le degré d’obstruction non réversible des voies respiratoires. Le traitement de la BPCO vise à soulager les symptômes et à ralentir la progression de la maladie. Cela comprend

- *Traitement pharmacologique* : Une approche progressive visant à améliorer la qualité de vie et à réduire le taux d’exacerbation. Des combinaisons de bronchodilatateurs et de corticostéroïdes inhalés sont souvent utilisées.

- *Arrêt du tabac* : L’arrêt du tabac est la mesure la plus efficace pour améliorer le pronostic.

- *Oxygénothérapie de longue durée* : Améliore le pronostic chez les patients souffrant d’hypoxémie sévère.

- *Education et réadaptation des patients* : Mesures visant à améliorer la qualité de vie et le pronostic.

La BPCO est associée à de nombreuses comorbidités, ce qui souligne sa nature de maladie inflammatoire systémique. Pour catégoriser la gravité de la BPCO, on utilise le système GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease), qui va de GOLD I à GOLD IV, en fonction de la sévérité de la limitation de la fonction pulmonaire.

| Catégorie GOLD | Valeur du VEMS | Degré de gravité |

|---|---|---|

| OR I | ≥ 80% | Léger |

| GOLD II | 50-79% | Degré moyen |

| GOLD III | 30-49% | Lourd |

| OR IV | < 30% | Très difficile |

Il est important de reconnaître les signes précoces de la BPCO afin de mettre en place un traitement approprié de la BPCO et de prévenir les exacerbations, qui constituent une aggravation aiguë. Le changement de mode de vie et le soutien médical permanent sont essentiels pour prolonger la vie des personnes atteintes et améliorer leur qualité de vie.

Sepsis : causes et physiopathologie

Le sepsis est une maladie grave, potentiellement mortelle, dans laquelle une infection entraîne une inflammation systémique excessive. Cette inflammation systémique peut endommager différents organes et, à terme, entraîner une défaillance d’organe si elle n’est pas traitée rapidement. En Allemagne, l’incidence de la septicémie est de 158 pour 100.000 personnes déclarées, alors que les taux sont nettement plus élevés aux États-Unis et en Suède.

Déclencheurs et sources d’infection

Les agents pathogènes les plus fréquents à l’origine d’une septicémie sont les infections bactériennes, notamment celles causées par Escherichia coli (44,7%), Staphylococcus aureus (26,8%) et Streptococcus spp (18,7%). Les infections commencent souvent dans les voies respiratoires (pneumonie), l’abdomen ou les voies urinaires et peuvent se propager via la circulation sanguine. Les infections associées aux cathéters et les infections de la peau et des tissus mous sont également des déclencheurs fréquents.

Réaction inflammatoire systémique

L’inflammation systémique est caractérisée par le syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS). Les critères du SIRS portent sur la température corporelle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et le nombre de leucocytes. Si au moins deux critères sont remplis, le SIRS est diagnostiqué. En cas de septicémie, l’inflammation peut se propager à l’ensemble du corps, entraînant une défaillance des organes. Un score qSOFA de ≥2 est utilisé pour détecter précocement le risque de sepsis grave.

Le score Quick-SOFA indique un dysfonctionnement d’organe septique de mauvais pronostic si au moins 2 des critères suivants sont remplis : Fréquence respiratoire ≥ 22/min, pression artérielle systolique ≤ 100 mmHg, Glasgow Coma Scale

Stratégies de traitement et prévention

Dans le traitement du sepsis, la rapidité d’action est essentielle. L’utilisation d’antibiotiques à large spectre, le soutien des fonctions organiques et les mesures préventives telles que l’hygiène et la vaccination sont des éléments clés du traitement. Les mesures du „paquet d’une heure“, telles que la mesure du lactate et le diagnostic d’hémoculture, doivent être mises en œuvre dans l’heure qui suit la suspicion de sepsis. En outre, la prévention du sepsis par un meilleur contrôle des infections est essentielle pour réduire l’incidence et sauver des vies.

Migraine – Déclencheurs et mécanismes

La migraine est un trouble fonctionnel d’origine neurobiologique qui touche environ 12% de la population. Les femmes sont trois fois plus touchées que les hommes, avec une prévalence de 18% chez les femmes et de 6% chez les hommes. Parmi les causes fréquentes, on trouve les antécédents familiaux, certains aliments, les variations hormonales et le stress. Des études montrent qu’environ 60% des patients migraineux ont une prédisposition familiale.

Déclencheurs fréquents de crises de migraine

Les crises de migraine sont souvent déclenchées par des déclencheurs spécifiques tels que le stress, certains aliments ou des stimuli sensoriels tels que la lumière vive. Environ 30% des patients migraineux rapportent que le stress, le manque de sommeil ou les changements hormonaux agissent comme des déclencheurs. Le vin rouge, qui peut augmenter la sécrétion de sérotonine jusqu’à 30%, est également souvent cité comme déclencheur.

Symptômes et changements physiques

Les symptômes typiques d’une migraine comprennent de forts maux de tête, des nausées et une sensibilité à la lumière. Ces crises peuvent durer de 4 à 72 heures, la durée moyenne étant de 24 heures. Au niveau de l’activation du tronc cérébral, l’hypersensibilité se traduit par une sensibilité accrue à la douleur chez 80% des personnes atteintes. La sérotonine joue également un rôle important, sa concentration dans le sang pouvant varier jusqu’à 50% pendant le cycle féminin.

Approches du traitement et de la prévention

Le traitement de la migraine se concentre sur le soulagement de la douleur aiguë et les mesures préventives. Les triptans sont recommandés comme médicament de choix en cas de crises de céphalées sévères, mais pas en cas de maladie coronarienne existante et pendant la grossesse (sauf pour le sumatriptan). Les bêtabloquants tels que le métoprolol et le propranolol se sont révélés efficaces, et les antiépileptiques tels que l’acide valproïque et le topiramate sont également des moyens de prévention courants. Le naproxène est également recommandé pour les migraines menstruelles. La thérapie comportementale et les sports d’endurance aérobies tels que la marche nordique, la natation et le roller se sont avérés utiles pour la prévention.

| Méthode | Type/Exemples | Dosage/recommandation |

|---|---|---|

| Triptans | Sumatriptan | Pas en cas de maladie coronarienne et de grossesse |

| Bêta-bloquant | Métoprolol, propranolol | 50-200 mg/jour, 40-240 mg/jour |

| Antiépileptiques | acide valproïque, topiramate | 500-600 mg/jour, 50-100 mg/jour (augmentation lente 25 mg/semaine) |

| Autres méthodes de prévention | Thérapie comportementale, sport d’endurance | marche nordique, natation, patin en ligne |

Maladie de Parkinson – Aperçu de la physiopathologie

La maladie de Parkinson est un trouble neurodégénératif progressif qui se caractérise principalement par la perte de neurones produisant de la dopamine dans le cerveau. Ce trouble touche environ 1 % de la population âgée de plus de 60 ans et son incidence augmente avec l’âge. Une caractéristique pathologique centrale de la maladie de Parkinson est la neurodégénérescence de la substance noire, qui entraîne la perte de 70 à 80% des neurones dopaminergiques à un stade avancé.

Dégénérescence des cellules nerveuses

Dans la maladie de Parkinson, la neurodégénérescence de la substance noire entraîne une réduction significative des taux de dopamine, ce qui se traduit par des déficits moteurs. Des recherches ont montré que les lésions des ganglions de la base sont directement corrélées à la sévérité des symptômes moteurs. Dans des études expérimentales sur des primates recevant de la réserpine, des symptômes tels que l’hypokinésie et la rigidité sont apparus avec une incidence de 100%, ce qui souligne la pertinence de cette région pour les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson.

Les symptômes et leur évolution

Les symptômes de la maladie de Parkinson se développent progressivement. Environ 60 à 80% des patients ont des tremblements comme principal symptôme. Les autres symptômes courants sont la rigidité et la bradykinésie, présentes dans environ 90% des cas. Des études montrent que les lésions du noyau caudé entraînent une réduction de 40% de la vitesse des mouvements volontaires. De plus, la stimulation du tégument mésencéphalique peut déclencher des tremblements dans 75% des cas, ce qui éclaire davantage les mécanismes neuraux derrière le tremblement parkinsonien.

État actuel des méthodes de traitement

Le traitement de la maladie de Parkinson comprend principalement des médicaments qui augmentent les niveaux de dopamine. Les médicaments antiparkinsoniens peuvent réduire la sévérité des tremblements d’environ 50 à 70%. La stimulation cérébrale profonde (SCP) est une option thérapeutique innovante, en particulier pour les patients qui ne répondent pas suffisamment aux médicaments. La structure cible de la THS est le noyau subthalamique, qui est responsable des mouvements et des processus cognitifs. Les études sur les effets du THS montrent une amélioration de la mobilité, mais aussi des effets cognitifs indésirables, tels que des actions impulsives dans des situations de prise de décision. Ces effets sont médiatisés par différentes voies neuronales. Les recherches en cours visent à améliorer l’efficacité de la stimulation cérébrale et à réduire les effets secondaires.

Pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de la maladie de Parkinson, les chercheurs travaillent à adapter la stimulation cérébrale aux besoins individuels en mesurant l’activité nerveuse en temps réel.

La physiopathologie dans le diagnostic médical

On ne soulignera jamais assez l’importance de la physiopathologie dans le diagnostic médical. Elle permet aux médecins de comprendre les causes et les mécanismes des symptômes de la maladie. Grâce à cette connaissance, des diagnostics plus précis peuvent être posés et des plans de traitement sur mesure peuvent être élaborés.

Rôle de la physiopathologie dans l’établissement du diagnostic

La physiopathologie joue un rôle central dans l’établissement du diagnostic en mettant en lumière les processus mécanistiques sous-jacents des maladies. La ligne directrice vise à améliorer la coopération entre les secteurs ambulatoire, hospitalier et de la rééducation, ce qui élargit le diagnostic médical et améliore la qualité des soins aux patients. De plus, elle contribue à améliorer la qualité structurelle grâce à des recommandations sur le diagnostic et le traitement. La nécessité d’un diagnostic d’exclusion somatique est mise en avant afin d’éviter les erreurs de diagnostic, ce qui augmente l’efficacité et l’efficience des diagnostics.

Prise en compte des fonctions normales et anormales

Dans la pratique, la physiopathologie tient toujours compte des fonctions normales et anormales du corps. Un exemple en est le diagnostic psychothérapeutique par étapes, qui est recommandé pour éviter de se fixer sur des plaintes spécifiques. Les données empiriques montrent que le foie moyen pèse 1800 g chez les hommes et 1400 g chez les femmes. En cas d’hépatite aiguë, les transaminases peuvent être supérieures à 1000 U/ml, ce qui indique une destruction cellulaire importante. La distinction entre les paramètres d’inflammation et les paramètres de performance de synthèse est essentielle pour une évaluation précise de la fonction hépatique.

| Caractéristique | Fonction normale | Fonctionnement anormal |

|---|---|---|

| Poids du foie | 1800 g (hommes), 1400 g (femmes) | Variance des maladies du foie |

| Transaminases | Jusqu’à 40 U/ml | Plus de 1000 U/ml en cas d’hépatite aiguë |

| Perfusion du foie | Mécanismes de feedback sains | Affecté en cas de maladie du foie |

De plus, un diagnostic par étapes est nécessaire pour garantir une vision plus globale des pathologies et éviter de se focaliser sur des symptômes spécifiques. Des recommandations de traitement multimodal favorisent l’autogestion et la participation à la vie sociale et professionnelle, ce qui améliore la qualité de vie des personnes concernées. La physiopathologie en pratique s’avère donc être un outil indispensable pour le diagnostic médical.

Comment la physiopathologie contribue au développement de la thérapie

La physiopathologie joue un rôle central dans la recherche médicale moderne et le développement de traitements. La compréhension des mécanismes physiologiques et biologiques qui sous-tendent les maladies permet de développer des approches thérapeutiques innovantes et ciblées. En particulier dans le cas des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson et l’atrophie multisystémique, la recherche en physiopathologie est essentielle pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes.

Par exemple, la prévalence des maladies neurodégénératives est d’environ 1 % de la population âgée de plus de 60 ans. L’incidence de la maladie de Parkinson (MP) est de 3,4 à 4,9 pour 100 000 personnes. Les scientifiques misent de plus en plus sur la modulation de l’expression de l’ASYN, comme dans les études de phase 1 sur le BIIB101 et les patients atteints de MSA (NCT04165486). D’autres études sur l’inhibition de l’agrégation des ASYN et les immunothérapies en sont aux premières phases des essais cliniques. Par exemple, l’agrégation de l’ASYN est étudiée en phase 1 (NPT200-11, NCT02606682) et en phase 2 (UCB-0599, NCT04658186).

De plus, des études sur l’inhibition de la myéloperoxydase, comme l’étude de phase 2 sur le verdiperstat (BHV-3241) chez 336 patients atteints de MSA (NCT03952806) et les études de phase 1 sur la neuroprotection avec des cellules souches mésenchymateuses (NCT04495582), ont montré des résultats prometteurs. Ces recherches illustrent comment la physiopathologie contribue au développement d’approches thérapeutiques innovantes et, en fin de compte, à l’amélioration significative des soins et de la gestion de la maladie.

Un autre domaine de recherche important concerne les maladies rares, qui touchent moins de cinq personnes sur 10 000. En Allemagne, il y a environ quatre millions de personnes atteintes de maladies rares. Le financement du ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche (BMBF) permet de renforcer le développement de traitements. Citons par exemple l’association de recherche AID-Net, qui s’intéresse aux syndromes auto-inflammatoires chez les enfants, et l’association CARPuD 2, qui étudie les méthodes cellulaires pour les maladies pulmonaires rares. Des développements tels que les cellules souches pluripotentes induites (cellules iPS) et les modifications génétiques offrent également de nouvelles perspectives pour la thérapie.

La physiopathologie aide à comprendre les mécanismes des maladies, ce qui est essentiel pour le développement de traitements. Elle permet de cibler les médicaments et les stratégies de traitement qui ciblent des processus physiopathologiques spécifiques, permettant ainsi une prévention et un traitement plus efficaces des maladies.

Résumé de l’importance de la physiopathologie

On ne soulignera jamais assez l‘importance de la physiopathologie dans la médecine moderne. Elle constitue la base de la compréhension des mécanismes complexes des maladies et de leurs effets sur le corps humain. Une connaissance approfondie des processus physiopathologiques est essentielle pour la pertinence clinique dans le diagnostic et le traitement des maladies, en particulier dans des cas tels que les polytraumatismes, où la collaboration rapide et interdisciplinaire est d’une importance capitale. Des études montrent que la familiarité avec la physiopathologie peut améliorer considérablement la précision du diagnostic et les interventions thérapeutiques.

Dans le domaine de la physiopathologie pulmonaire en particulier, la différenciation entre l’insuffisance respiratoire aiguë, l’insuffisance pulmonaire aiguë et le syndrome de détresse respiratoire de l’adulte (SDRA) est d’une importance cruciale. Les recherches ont mis en lumière le rôle des endotoxines et des leucocytes dans le développement du SDRA après une septicémie. L’utilisation de la PEP dans la ventilation mécanique et ses effets sur les patients souffrant d’obstruction des voies aériennes sont des thèmes centraux de la recherche actuelle.

La pertinence clinique de la physiopathologie s’étend également aux maladies chroniques telles que le syndrome du côlon irritable (SCI). En Allemagne, la prévalence du SCI est de 15% à 22%, et seulement 20% des personnes atteintes consultent un médecin. Une compréhension approfondie des mécanismes physiopathologiques à l’origine du SCI permet des approches thérapeutiques personnalisées qui peuvent améliorer considérablement la qualité de vie des patients. Les interventions nutritionnelles et la médication axée sur les symptômes jouent un rôle central à cet égard.

En résumé, la physiopathologie est indispensable au développement de la recherche médicale et à l’amélioration des soins aux patients. Des soins traumatiques aigus aux affections chroniques comme le syndrome du côlon irritable, elle contribue de manière significative à la compréhension des causes des maladies et au développement de stratégies de traitement plus efficaces.